何のためにこのメルマガを書くのか

今からちょうど2年前の4月、急に言葉が口から出にくくなった。その時、筆者は修士課程一年目の大学院生であり、新たなアカデミックライフが始まってまだ間もない頃であった。院のゼミでの自分の研究発表の際に、突然5秒以上閉口してしまい、その後自分の口からやっと言葉が出たかと思うと再度言葉が出なくなるという状態を繰り返した。過度な緊張のせいか、あるいは単なる準備不足のせいか、このような事態に至った原因は定かではないが、この日を境に数人の前で話すのがとても怖くなった。その後最悪だったのは、言葉を口に出すことだけではなく、言葉を書く際にも常に違和感が付き纏うようになったことであり、もはや自分から何かしらの言葉を紡ぎ出す行為そのものが億劫になってしまった。

このトラウマ的な体験から2年経ったが、筆者は未だにこの苦境から抜け出せていないと感じる。失語症のような症状は和らいだというものの、聴衆が5人以上いるプレゼンや何かしら重要な局面で話す際には、冷や汗が止まらず頭が真っ白になることが多い。このどうしようもない状況を打破しようと日々暗中模索するなかで、ある一冊の本の中に自分のトラウマと上手く向き合う機縁となるフレーズを見つけた。

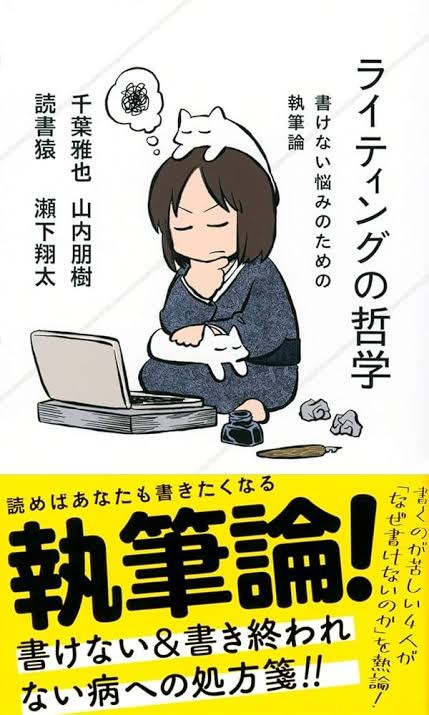

その本は『ライティングの哲学: 書けない悩みのための執筆論』というもので、千葉雅也を始めとした著名な四人の物書きが、言葉を書く際に伴う苦しみについてどう折り合いをつけるのかを、各々が居酒屋にいるテンションで語っている対談本である。この本の後半で、山内朋樹さんが「人間というのは世界からなんらかの外傷を受けて、それについて半自動的に独語し続ける存在」と述べており、それに反応した千葉さんが「言葉って刺激を馴致するための手段なんですよね」というコメントを残している。要するに、人間は日々の生活の中で負った精神的な傷に対して、言葉で応答する、つまり言葉を発することによってその痛みを癒しているらしい。いわゆるカウンセリングの効能もこれと似たようなものであり、相談者(患者)は自分の悩みや苦痛などを説明し、一方でカウンセラーは相談者の痛みをもとにした半自動的な語りに承認を与えることによって、相談者の精神的外傷の完治を目指す。

(講談社、2021年)

違和感や不快を感じても、それを受けて何らかの言葉を発することによって自己を治療する。この考えに筆者は大きな可能性を見出し、自分のトラウマを完全に克服する足掛かりになるのではないかと考えた。日々の生活中で感じた諸々のことについて、どんな形であれ言葉を捻り出すことによって自分の精神的外傷と向き合い、そして最終的に「自分の語り」と和解したい。(そもそも、言葉それ自体が外傷の原因である筆者にとって、この方法はリハビリみたいなものである。)

このように、たとえ支離滅裂であっても自然と出てきた言葉をまずは自ら肯定し、その言葉をこのメルマガもどきに淡々と書き連ねていくことで、トラウマを治療していき、そして自分の紡ぐ言葉に圧倒的な自信を持てるようにする。これがthe Letterの記事を書く第一の理由である。

それでは、このthe Letterを書くもう一つの理由は何か。それは、人文大学院生のリアルな日常を知ってもらうことである。

現在、筆者は博士課程(歴史学)の一年目であり、研究分野は16世紀のイタリア史である。博士過程に進む前の段階から、知人、親戚や一部の友人に「なぜ博士課程になんて進むのか」といったコメントを、時に中傷・愚弄の意味合いを込めて言われたことが何度もある。筆者自身は、昨今の日本の大学の有様や、日本社会での人文知の人気のなさを考慮するに、20代半ばで研究なんてしていたら罵詈雑言を浴びせられても仕方がないと思っている。だが、博士の先輩の嘆きや知人の話を聞いていると、どうも社会に流布している博士の一般的なイメージが、本来の有様とはかけ離れて理解されているように感じる。現に、このメルマガのタイトルは「限界人文大学院生」と銘打たれているが、どういう点で限界なのであろうか。経済的になのか、精神的になのか、単に筆者の実力のなさなのか、それともこれら全てを含む限界なのか。

無論、数十年前からニュースメディアでも取り上げられているように、博士課程が先行きの見えない進路であることは現在でも変わりはない。だが、それでもこの数年、日本の博士課程の経済的支援は充実してきており、それに加えて若手研究者たちがSNS等を用いてアカデミアの外へ研究を発信する機運が高まっていることで、風前の灯火であった人文界隈は復活の兆しを見せている(そんな気がする)。実際に、筆者は博士進学前に最も懸念していた経済的部分に関しては、それほど限界を感じていない。博士の学費は免除で、大学側からもらえる雑所得と研究費+TA(学内バイト)で月に30万ほどもらえるので、これに別のバイト代を併せれば経済的懸念は解消される。もちろんこの状態は期限付きであり、依然として博士取得後の生活(ポスドク)がどうなるかは不透明なところが多い。加えて、どの国で何の分野で博士号取得を目指すのかによっても、博士課程の生活は様変わりするので、博士課程の生活がいかなるものであるのか一概に説明することはできない。

とはいえ、そもそも歴史学系の人文大学院生の書いたメルマガなんて、社会の耳目を集めることはないだろうし、別にこのthe Letterでカネ稼ぎしようとは思ってないので、とりあえず気軽に何かを書いていく。

本アカウントで書く記事は、日々のログと研究ノートの二つである。前者は、日々何時に何をしたのかを書き留めて、それに独り言に近いコメントを付ける。これは単なる記録に近く、文章をアウトプットするハードルは低いし、それに加えて日々サボらずに頑張ろうという心理も働く。後者は、筆者の研究内容を雑に記していくメモみたいなものである。具体的には、数ヶ月後に締切りが迫っている雑誌論文の構想や、学振など研究費獲得のために書く申請書(研究計画書)のラフな下書きを書く。一応、どこかの誰かがアクセスして読む可能性はあるため、なるべく簡潔明快に書きたいとは思っているが、独り言に近いことを書き連ねていくのが基本ポリシーなので、とにかく気軽にかつテキトウに書いていこうと考えている。

意外と長くなってしまったので、この辺りで終わりにしたい。とりあえず頑張ってまずは1カ月続けてみよう。

すでに登録済みの方は こちら