大学院へ行くことを検討したことがある人たちへ

それから過去の自分へ

*もともと、この記事には後編がありました。しかし、その内容が現役院生の持つ不安を過度に増大させてしまうものであり、公開しても百害あって一利なしとの結論に至りましたので、後編は消去しました。

これから書く文章は、以下の人たちに向けて書いた文章である。

現時点で、たとえ1%でも大学院(特に博士課程)に行くことを考えている人たち、あるいは過去に一度でもその可能性を考慮したことがある人。それから、大学院に進学することを即決できなかった過去の自分自身である。

一方で、これから先の未来で大学院と無縁であろう人たちにとっては、この記事は有益な情報を何ら提供してくれないように見えるかもしれない。

けれど、日々篤実かつ懸命に(たまに狡猾に?)働いている「社会人」の人たちにとっても、この記事に多少なりとも共感できる部分があるのではないかと思う。そして、もしかしたら各々が抱えている仕事の悩みとテキセツに向き合う視座を提供できるといった、思いがけない効能もあるかもしれない。いや、きっとあるはずだ...!!! (というか、そう信じて読め!)

以下で具体的には、博士課程でサバイブするにはどんなスキルが必要なのかを筆者の経験からテキトウに書いていく。筆者自身は、どう考えても実力のない博士であるのは重々自覚しているが、周りを見ていれば博士で生き残るためには何が必要かぐらいは把握できている自信があるので、筆者のようなペーペー博士がこのような記事を書くのを許していただきたい。

まず、前置きで述べておくべきことがある。

筆者は歴史学の分野での博士号を目指しており、他の分野(特に例系)の人たちとは境遇が幾分異なるであろう点である。理系の場合は、論文投稿をする際には他の研究者と共に論文出版を目指す、すなわちチームプレーの要素が強いが、逆に文系の博士課程は基本的に個人プレイの世界である。そして、文系という枠組みの中でも、例えば人類学と歴史学では調査の仕方や必要な参考文献の質・数量が幾分異なるので、「博士課程」と一口に言ってしまうと分野間のいろんな相違点を無視することになる。

だが、専門分野は異なれど、「博士課程」という言葉を軸に、各学問領域に共通する諸要素を取り出してそれについて語ることは別に不可能ではない。また、そこまで配慮せずとも、筆者の博士課程(歴史学)の経験を読んで、読者自身がそこに自分との共通項を見出すことも可能であろう。なので、近世イタリア史を研究しているという社会的に辺鄙な所にいる筆者の言葉から、それぞれの読者が「自分ごと」や「自分との共通項」を読み取ってくれることを信じて、あまり普遍性などにはこだわりすぎずに本題に入りたい。

博士課程に必要な6つの能力・スキル

①上手く喋る力 (このパートだけ長め)

これは言い換えればプレゼン能力であり、自分の意見や研究を、聞き手に対して口頭で明晰判明に説明する力だと定義できる。ここで問題なのは、いかに上手く話すのか、その技術の向上方法について具体的に説明するのが意外と難しいということである。

卑近な例で申し訳ないが、youtuberに岡田斗司夫という口がやたら上手いオッチャンがいる。このオッチャンは、スタジオジブリの裏話から日本の未来予測についてまで、幅広いジャンルの話を展開できる噺家(元プロデューサー)である。このオッチャンの動画を視聴すれば分かるが、なぜかどの話であろうと退屈せずに聞くことができてしまう(動画を観ずにこの記事の続きを読んでほしい)。このオッチャンの話しが面白いと感じるのは、単にテーマだったり内容自体がユニークかつ示唆に富むものであるからだと、簡単に結論付けることもできよう。

だが、筆者にとっては声のトーンやリズムであったり、身振り手振りといった一見内容にはあまり関係していない要素の方が、話の主題そのものよりも重要な役割を果たしているように思える。

つまり「喋りが上手い」というのは、バク転を特に練習もなしにできるといった「運動神経の良さ」にどこか似ているものがあるのではないかと、言ってしまいたくなるのである。

特に経験もないのに、難しい体操運動や縄跳びの技を軽々できてしまう人がいるとする。その人に「どうすればその動きができるのか」とコツを尋ねても、たとえ説明上手な人でも曖昧な返答しか返ってこないだろう。そして、読者の身の回りにいる喋りの上手い人に、「どうやったらそんなに面白く話せるんすか」と問うても、あまり的を得た答えはおそらく貰えない。だから、結局喋りが上手いというのは、生まれ持った特性のようなものであるという、口下手の人(筆者を含めて)には絶望的な結論を至ってしまうことになる。

けれども、先ほど紹介した岡田斗司夫含め、しゃべりが上手いと思われている人の会話を文字起こししてみると、ある興味深い点に気づく。その文字起こしした文章を繋げて一つの塊として見てみると、「なんだかしっくりこない」のである。

そもそも、書き言葉と話し言葉は異なるものであるから、これは当然のことであろうと感じた人もいるだろう。だが、これまでまがいなりにも文章を口頭と筆記で駆使してきた筆者から見ると、口から発せられた一連の文章と、ペンを走らせて紡いだ文章との間には、一見気づけにくいものの、実は非常に大きな隔たりがあるように思えてならない。

そう、「上手く喋れる人」は、「上手く文章も書ける人」とは限らないのである。そして、そのまた逆も然りである。

面白いのは、論文を書くのがやたら上手い研究者がいたとして、その人が講演やプレゼンといった口頭で自身の研究発表をした際には「よく分からない」ということが十分あり得る。そして逆に、プレゼンや普段の研究の話がいつ聞いても魅力的かつ分かりやすい院生がいたとして、その人の文章を見ると「あれ?なんか分かりにくい」と感じてしまうということは別に少なくないのである。

話も上手いし、書くのもの上手いという両刀の研究者は案外珍しいタイプであろう。

このまま「上手く書くこと」に関する話に移る

②上手く書く力

わざわざ言及せずとも、文章を上手に書くのは論文執筆を生業とする研究者にとっては必須のスキルであろう。別に研究者ではなくとも、会社勤めの方々は企画書・提案書などで文章を書かなければならない機会は割と多いように思う。

既に述べた①の「上手く喋る力」と比較すると、②の「上手く書く力」の方はごまかせない代わりに、より精緻に相手に情報を伝えやすいという特性を持つ。情報を整理する側の立場になってみれば、おそらく書かれた文章の方が落ち着いて論点を整理しやすいだろう。

一方で、声で出力された文章は、「なんか分かりやすい」と聞き手が感じたとしても、30秒前に相手が何を話していたのかをクリアに思い出そうとしても案外浮かんでない。喋りによって伝達された情報は意外と整理しにくいのである。

幸いにも、「書く力」を向上させる術や方法について論じた本は巷に溢れていて、①の「喋る力」よりも伸ばしやすと筆者は感じる。「いかに上手く話すのか」を説明するのは難しいと先述したが、「いかに上手く書くか」については案外言語化しやすい。

ここで「上手く書くか」についてそのメソッドを説くのは、あまりにも筆者の力量を超えるので、とりあえず役立つであろう参考書を以下に貼ってこの話を終わらせたい。

本多勝一『日本語の作文技術』

文章を書く機会が多い人は、たぶんみんな本棚に置いている

これは日本語の作文能力を伸ばしたい人がまず手に取るべき古典的名著である。日本語の作文において一番意識すべき要点といえる「句読点(、)の使い方」についてや、それに加えて修飾の順序や助詞の使い方に至るまで、日本語の文章を磨き上げる方法をこの本を介して満遍なく知ることができる。

次は最近話題になったこの本。

阿部幸大『まったく新しいアカデミック・ライティングの教科書』

日本には、既に十分過ぎるほどのレポートや論文作成に関する指南書がある。その内容は確かにどれも役に立つことは間違いないが、結局どれも似たようなことが論じられているに過ぎなかった。

だが、2024年、レポート・論文作成の方法論にパラダイムシフトをもたらすある一冊の本が世に出た。気鋭な若手の研究者である阿部幸大が上梓した本書は、間違いなく今後の日本の大学での論文指導に大きな変革をもたらす起爆剤となるだろう。

こんな本知らねーよと思った院生は、ぜひアマゾンでいいから最初の数ページを読んでみてほしい。

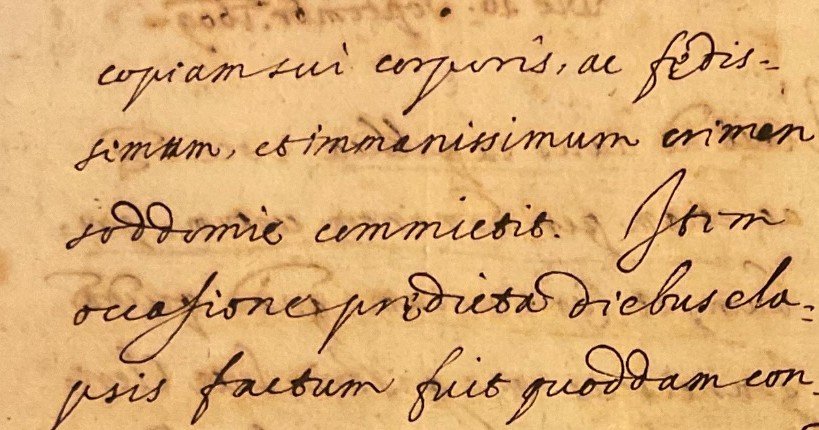

③お金を持ってくる力

研究資金の獲得は、研究を継続あるいはその研究自体を始めるために必要となる力である。ポスドク以後は、この科研費の獲得を試みながら自身の研究を進めていくのだが、実はこの「お金を持ってくる力」というのは博士課程からではなく、修士課程いや学士の頃から既に問われていると言える。そう、奨学金の獲得である。「科研費と奨学金の獲得はレベルの異なる話だ」というマジレスはいったん脇に置こう。

海外であれどこかの修士課程に入る際には、よほど実家が太くない限り奨学金の獲得は必要不可欠となる。そして、博士課程に進学するか迷っている修士課程の人は、博士課程を自腹で継続するために必要な学振という研究支援(生活費+研究費)を、勝ち取らなければならない。

学振などの申請書には、自分の業績と研究計画を記載した形で応募するのだが、この際スキル②の「上手く書く力」が重要視される。②の上手く書く力は、論文作成だけでなく「お金を持ってくる力」にも加算されるスキルなのだ。

自分の研究が実現することでどんな嬉しいことがあるのか、それをどのような形で実現できるのかを明晰に文章で説明して、審査官たちを説得しなければいけない。

④美味しいお茶を淹れる力

これは文字どうり「美味しいお茶を淹れること」を意味するのではなく、場や組織を上手に和ませて人間関係を上手く構築できる人を指す。つまり、社交力のある人や気遣いのできる人がこのスキルを有していると言える。大学院は、しばしば部屋や研究室に閉じこもって研究だけをする非社交的な人たちの集団と見做されている。だが、現状は全く逆である。

実際に学会などに参加した際には、他の研究者の方々とのコミュニケーションを介して研究の情報交換をする必要があるという意味で、まず一定以上の社交力が必要となる。さらには、指導教官やゼミの先輩といった身内の人たちとの間でも気遣いの精神は絶対に忘れてはならない。なぜなら、普段から気の利く接した方せずに、ぶっきらぼうに接していると仕事がもらえなくなるからである。具体的に言えば、ある教授がリーブして1年間だけ教鞭を取らない期間が発生した場合には、その埋め合わせで博士課程やポスドクの人に声がかかることが多い。また、最近では非常勤の講師の数が足りていないことから、かなり若い博士課程の人にも授業を持てるチャンスが回ってきやすい。こういった仕事の話は、巡り巡って社交性のあった気遣いができている院生・研究者に回って来やすい。

もちろん研究職ではなく他のビジネスに従事している人たちにとっては、このスキルがいかに必須であるのかはもはや自明であろう。この④のスキルを絶望的に欠いていて、人格の破綻しているような人はどこにでもいるかもしれないが、そういう人は大抵そのうち孤立してしまう。(とんでもない実力があれば別だけど)

⑤自分の機嫌を上手く取る力

筆者の博士課程の友人や先輩はとにかく病んでいる人が多い。何もこれは別に博士課程に限った話ではない。他のあらゆる労働に日々励んでいる人たちも心が病んでいるか、あるいは既に壊れてしまった人たちが少なくないだろう。そもそも戦争や疫病、上がり続ける税金など、何かとここ数年は気が滅入ってしまうニュースが多すぎるから病んでいる人の方が正常である。

しばしば言われることだが、パブリックな場所では自分のネガティブな感情は曝け出さず、笑顔でいるべしという言説がある。けれど、こんなカオスな世の中で陽気に生きている人の方が正常じゃないと感じるのは筆者だけだろうか。筆者が偏屈かもしれないけど、常時前向きなことしか言わない人よりも、適度に闇を吐露する人間の方が親しみが沸くし、より信用できる。

鬱屈にならざるを得ないこの世の中で、日々這いつくばって生きるためには、たまには他人の機嫌や自分の仕事について一切考えなくて良い趣味が必要である。とりあえず皆んなゲームでもやろう。誰か筆者と一緒にApexをやろう。

⑥狂気

「狂気」。これはおそらくここまで列挙してきた特性の中でも最も重要で、かつ他のスキルも一気にブーストアップさせる可能性を秘めている。「元気があればなんでもできる」のではなく、正しくは「狂気があればなんでもできる」ということになろう。

アカデミアにおいて狂気に満ちている人とは、例えばご飯を食べる時間がもったいないからと塩を舐めながら論文を書いている人や、蔵書が多すぎて冷蔵庫を本棚代わりとして活用してしまっている人を指す。要は、「同期や先輩(上司)から、こいつ狂ってやがる。。」と思わせた人は、研究者に必要な最後のピースである「狂気」を獲得済みであるといえよう。

もっと具体的に「狂気を発揮する」とは一体どういうことなのかを理解したい人は、以下の動画を観てもらえれば十分であろう。動画は、作家の中山七里さんの1日ルーティーンを撮影したものである。

①から⑤までのスキルのどれか、もしくは全てをMAXまで上達させようと四苦八苦した人は、その結果に付随するものとしてこの⑥のスキル「狂気」を手にできるのかもしれない。

チェンソーマン19話より

これで、この記事の前半は終わりにして、後半は博士課程の者が直面する現実を反映させてより細かい話を展開する。

すでに登録済みの方は こちら