イタリア留学体験記(前半)

イタリア博士課程合格体験記

筆者は2024年の10月から2025年の6月現在までイタリアのピサにて留学をしているが、留学もそろそろ終わりに近づいており、この留学の締めくくりとして、約1年間イタリアで経験した苦悩・ハプニング・地獄といった雑多な体験をここに書き起こしてみようと思う。

まずはイタリアで留学した後、この先一体何をするのかということを話したい。

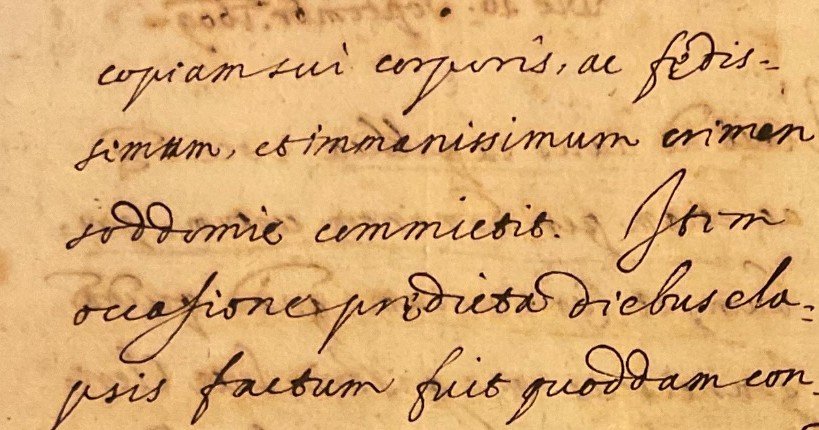

そもそも今回の留学は、単にイタリアの大学で学ぶことが目的だったのではない。まず、第一に重要なことは博士論文&査読論文を書くために、現地の文書館で史料調査をすることであり、次にイタリアのどこかの大学の博士課程に入学し、そこで博士号を取得することであった。今回の留学で、西洋史の分野で博士号を取得するには、海外に少なくとも2, 3年は滞在しないと良い博士論文を書けないと痛感した(史料調査の必要性や言語の習得といった理由から)。つまり、海外の博士課程に入らなければ今後研究者としてサバイヴできないと考え、その結果イタリアの大学の博士課程にチャレンジすることを留学中に決断したのである。

海外の博士課程受験というと、明らかに修士課程の受験よりも情報としてニーズが少ないだろう(イタリアだと尚更?)。けれど、いずれそう遠くはない未来で海外の大学院に進むかもしれない人にとって、この記事が何らかの形であなたの背中を押せるかもしれないので、とりあえず筆者の体験をここに記しておく。

筆者が博士課程に合格したのはScuola Normale Superiore di Pisa という大学で、筆者が1年間留学していた大学である。おそらく、ほとんどの人がとりあえずピサにある大学かと思うかもしれないが、一応イタリアで最難関の大学である。留学して気づいたが、学部生の人たちは一般的な修士課程のレベルを明らかに超えてる人たちが多く、人文系の場合は入学時点で古代ギリシャ語・ラテン語に加え、他の外国語に多数精通している人が多く、また理系は高校生の際に数学オリンピックといったコンテストやコンクールで華やかな業績を残した「天才」が通うところであった。

まずイタリアの博士課程は、アメリカやイギリスといった英語圏の大学と入試方式自体は変わらないように思われる。一次試験で、受験者の修論と業績に加え、一番重要な博士論文の研究計画書の提出が求められる。そして、二次試験は一次で提出した書類に基づいた口頭試問といった流れである。ただし、一次試験も二次試験どちらとも原則イタリア語を使用しなければならない。イタリア内の大学内ではどこでも、理系は英語を使用する方が主流であると思うが、人文系は基本イタリア語を駆使して試験を乗り越える必要がある。たぶんフランスなども似たような方式であろう。

受験準備の際は、とにかくイタリア語の先行研究を大量に読み、一心不乱にイタリア語の研究計画書を書いた。筆者の拙いイタリア語をチェックしてくれた三人(フランチェスコ、アドリアーノ、エイリン)のことは決して忘れない。

イタリアの博士課程とはいえ、どうせ歴史学なんてせいぜい受験するの20人くらいだろうと高を括っていたが、蓋を開けたら受験生が80人くらいおり肝を冷やしたのを覚えている。最終的な合格者の枠は6名であり、一次試験の時点で通過者が15人くらいであったのを覚えている。一次試験の通過者の中にギリギリ通過したのを知ったあとは、とにかくイタリア語の口頭試験のシュミレーションを自分の部屋の壁としたり、イタリア人の友人に頼んで対面で面接の練習をした。イタリアに限らず、おそらく他の欧州の大学の多くは「喋り」を重視する傾向にあり、大学のテストはほぼ全て口頭試験である(少なくともイタリアは)。筆記形式のテストは珍しい。もりもりペーパーテストを受けさせられたニホンジンにとっては、ある意味慣れにくい環境であったかもしれない。

試験当日は、口頭試験の面接官として歴史学デパートメントの教授6人に囲まれながら、まず研究計画書の要約を5分くらいで話し、面接官の質疑に適宜応答するという形で進められた。圧迫面接への恐怖や、シチリア出身の先生の発音を聞き取れのかといった不安要素はいくつもあったが、想定していたよりは面接が難なく進んで拍子抜けしたのを覚えている。おそらく、一次試験を経た時点で、ある程度二次試験の合格者も審査側は既に絞っていたように思われる。

また、海外の博士課程の話になると必ずよく問われるのが「お金」つまり奨学金や給料は出るのかということであるが、イタリアの場合ほとんどの人が所属している大学から生活費+研究費を頂いているケースがほとんどであるように思われる。Borsa(奨学金)なしのポストも存在するが、大多数は何かしら大学からお金を頂いているように思われる。筆者の場合は、日本円に置き換えると約30〜35万円の生活費を月々で貰え、これに加えて史料調査といったイタリアの他都市や外国で研究を行うのに必要な研究費を使用することができる。また、筆者の通う予定である大学院は食堂が毎日三食無料であるので、経済的にはそこまで不安要素はないといった状態である。

ということで、イタリアの博士課程に通過して、イタリア(特にピサ)に4年間あまり住むことになったので、これからは「イタリアの博士課程 奮闘日記」としてこのメルマガを不定期連載で継続していきたい。

後半はイタリアの滞在中に知り得た「イタリア人らしさ」について説明しようかと考えています。

すでに登録済みの方は こちら