大学院生は「社会人」ではないのか???

バカヤロー

「いつ社会に出るの?」

「へーまだ社会人じゃないんだ」

世の大学院生は、これらの言葉を必ず誰かしらから投げかけられる。

そもそも「社会人」ってどういう意味だよとツッコミを入れるべきだが、ここでこの言葉を用いてる人達が言わんとしているのは、「おそらく手に職を得て、実直に(時に不真面目に)働いている人々」のことであろう。三省堂国語辞典(第8版)の654頁には、社会人とは「実社会に出て、自立して生活している人」と定義されている。ここでいう社会とは、「人々が集まって作り上げる、共同生活の集団」を指す(引用、同掲書)。

どうやら筆者を含む大学院生は、自立して生活できておらず社会からはみ出た存在であると認識されているらしい。何と悲惨なことであろうか。20代半ばという十分成熟した年頃で、お前共同生活の集団に入れてないよと言われてしまうのは、、、

また社会人ではないことを自虐ネタとして繰り出しても、失笑を買うか、いやただの自業自得やんと言われてしまい、慰めの言葉はかけてもらえないであろう。いったいどうすればいいのであろうか.......

筆者が、わざわざ辞書まで用いて「社会人」の定義付けをし、ここまで文章を書いたのも「大学院生は社会人に決まってんだろバカヤロー」と主張したいからである。

なぜ、社会人と言えるのか。まずは「自立」の側面について考えてみよう。

ここでいう自立とは、主に経済的自立のことである。そうであるならば、割合多くの大学院生は自立している。現に、筆者の研究室に所属している同僚&先輩たちは、大学から所得として研究奨励費(20万前後)を頂いているし、それにプラスしてTA(ティーチング・アシスタント)や翻訳業務の仕事などの給料も併せていただいているので、十分経済的に自立している。

筆者も、しばしば「生活は大丈夫なの?」とか、「マジでどうやって生活してんのww」といった憐れみや冷笑的な言葉を未だにいただくが、マジでクソ余計なお世話である。てめえは、てめえの心配してろ。最初の記事でも書いたが、月に20〜30万は安定して収入を得られるし、予備校など塾講のバイトも併せれば40万以上稼げることもある。実際、筆者は8月に50万円以上が口座に入るので、余裕で家賃と学費を工面できている。ちゃんと税金も納めることができるので、「社会人」を名乗らさせて頂きたい。

未だに、「大学院生=親の脛をかじっている軟弱者」というイメージが根強いので、このことは何度でも強調する。

それでも"不運にも"大学から給付金を受給できず、バイトに四苦八苦して生活費の一部しか工面できない研究者もいる。だが、もし一部の生活費などを親から貰っている研究者がいたとしても、何が悪いのか全くわからない。親に迷惑かけるなとは言われるが、そもそも我々は日々他人に迷惑をかけまくっている訳だし、ひたむきに日々「社会人」になりきっていたが心が壊れてしまって働けなくなった時、人に頼らずしてどう生きればいいのか。それに体質の問題で、長時間労働ができない人もいる。至極当たり前のことだが、大人になっても人に頼って迷惑をかけながらでないと生きていけない。

このようなことを言っても、でもお前ら(研究者)は国から金もらってるんだから偉そうにするなと言われる。国のお金で好きなことできるんだから最高ではないかということであろうが、特に博士課程以降「好きなこと」を研究できる訳ではない。どういうことか説明しよう。

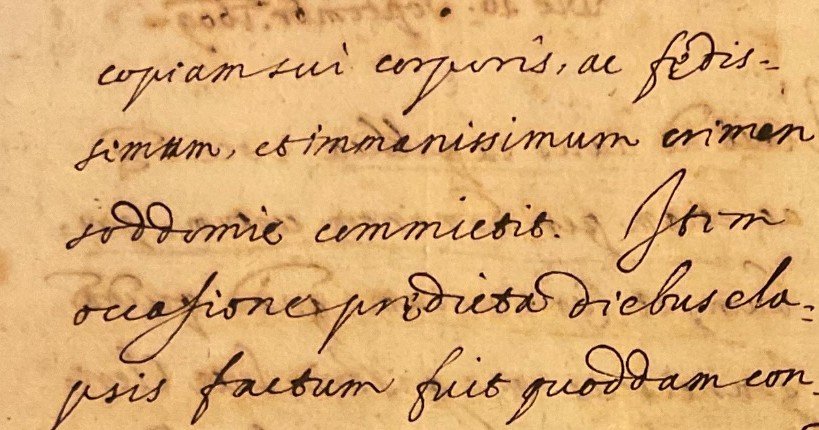

よく論文執筆というと、大学(学部)で課されたレポートや卒論の延長線上のようなものを考えてしまうが、大学院で書く研究論文はそれと似て非なるものである。まず、何か研究費や研究奨励費を獲得するためには、申請書のようなものを書かなければならないが、お金が貰えやすいテーマとそうでないテーマがある。何でもありで自由と思われている人文学もその例外ではない。どの学術論文にもインパクトファクターなる指標が存在し、これはある論文がどれだけ引用されたのかを示す基準値である。研究者として論文を出版するためには、この指標を常に意識しなければならず、そのため、周りの研究者に求められているテーマ、あるいはそれに接続しやすいテーマを選び研究活動を行う必要がある。つまり、アカデミックの世界にも「流行り」があり、常に周りの研究者たちの動向を確認しながら、それに合わせて自分も動く必要があるということだ。

そして、その動向は国ごとに異なる。筆者の研究対象は16世紀のフィレンツェひいてはイタリア史だが、この場合に注視すべきことは日本・英語圏・イタリアそれぞれ三つの研究界隈である(フランスも別個の研究の潮流があるけれど)。もちろん国によって、どのような主題を研究することが求められているのか、その要望は異なるし、同じ英語圏でもアメリカとイギリスで流行している主題はかなり異なる。そもそも論文のフォーマットまで違うので、これらいろんな要素を考慮した上で、自分の研究主題を決定することになる。

自分の興味関心が、周りの研究者が必要としている研究主題と一致していないなんてこともよくある。例え、自分の書きたいテーマの先行研究がいくつかあったとしても、その研究テーマが隆盛を極めているものでなければ、自分の研究の意義付け自体が難しくなる。

おまけに、博士課程以降、特に常勤のポストを得てからは、多方面から講演の依頼や書籍の執筆依頼の波が押し寄せ、自分の研究したいテーマのことなんて考える暇がなくなる。

研究者は自分の好きなこと(変なこと)に専心し続ける好事家ではない。例え、人文学を専門とする者でも社会からの要請に応えているのである。大学院生にも同じことが言える。

自分の生活費・学費のために日々あらゆる手を尽くしてお金をかき集めながら、それと並行して「社会」から求められている事を研究し、その研究成果を平易な言葉で発信し続ける。

このような営為を継続している大学院生は、立派な「社会人」である。

すでに登録済みの方は こちら